近日,宋进喜教授团队在水利领域顶刊Water Resources Research(WRR)上发表了题为“Spatiotemporal Variations of Terrestrial Water Storage and Driving Factors in the Water Towers of Northwest China Based on GRACE and Multi‐Source Data Sets”的论文。WRR是美国地球物理学会(AGU)的旗舰期刊,创刊于1965年,旨在发表水科学领域原创性研究,在国内外水利工程学界享有斐然的学术声誉与口碑。

该论文融合了GRACE/GRACE-FO卫星重力数据与多源遥感数据,系统分析了近二十年中国西北地区水塔单元的陆地水储量变化及其驱动机制,为干旱地区流域水资源战略优化提供了理论依据。我校2023级博士生冯家媛为论文第一作者,通讯作者是宋进喜教授,我校为第一完成单位。

山脉被称为“世界水塔”,通过储存冰川、积雪、湖泊等淡水资源,为下游地区提供必要的水源供应。西北地区作为中国典型的干旱与半干旱区域,水资源短缺严重制约其社会经济稳定与发展。该区域的水塔单元对气候变化和人类活动高度敏感,但其陆地水储量的变化趋势及驱动机制尚未系统阐明。团队利用GRACE/GRACE-FO卫星重力数据与多源遥感数据,系统分析了2002–2020年间中国西北地区七大水塔单元的陆地水储量变化,并揭示了气候与植被因素对其变化的驱动机制。研究结果对于理解水塔水文循环的变化和优化未来流域水资源管理策略至关重要。

图1. 中国西北地区水塔单元分布图。(a)地理位置;(b)山脉地理分布。

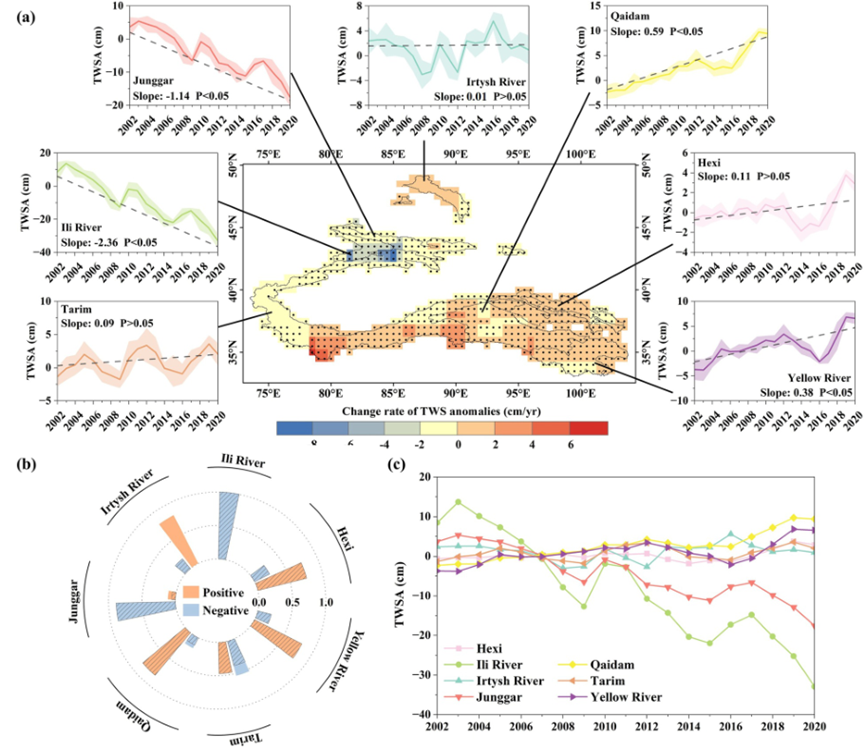

图2. 总陆地水储量的时空变化。(a)所有水塔单元的陆地水储量异常变化空间趋势及各水塔单元内的时序趋势;(b)各水塔单元内陆地水储量异常变化趋势像素的面积比例;(c)水塔单元内陆地水储量异常变化的年际时间序列。

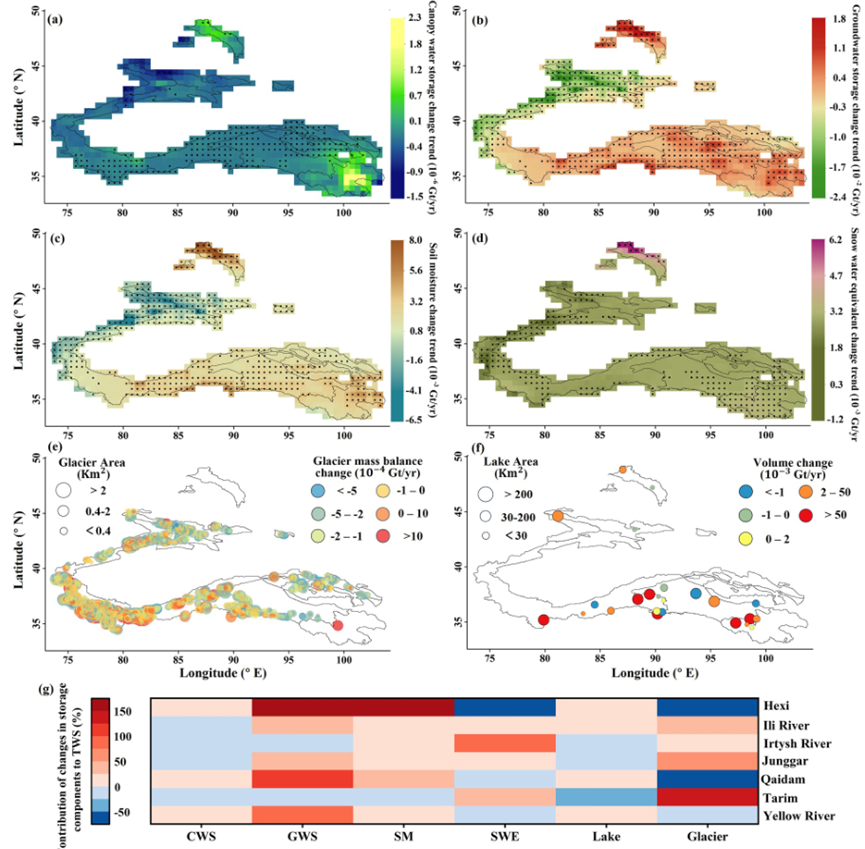

图3. 陆地水储量各组成部分的变化趋势及其贡献率。(a–f)陆地水储量各组成部分的变化趋势;(g)陆地水储量各组成部分对总陆地水储量变化的贡献率。SM,土壤水分;SWE,积雪水当量;CWS,植被冠层储水量;GWS,地下水储量;Lake,湖泊储水量;Glacier,冰川质量平衡。

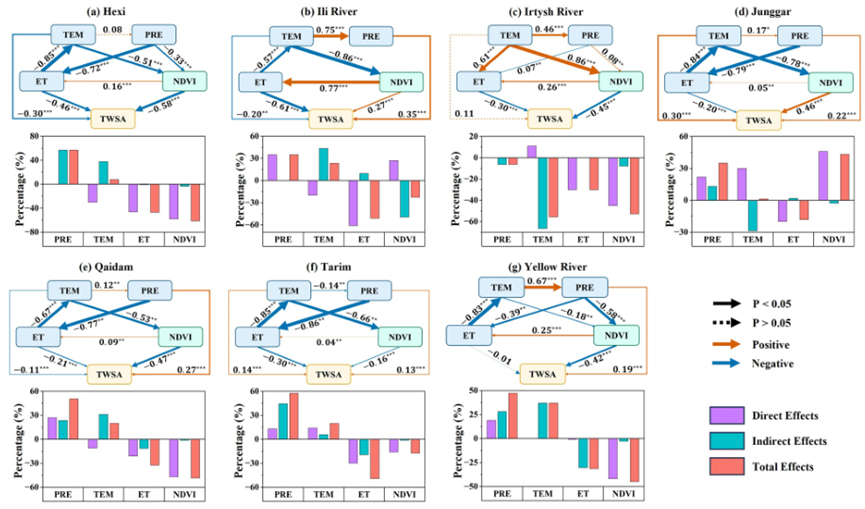

图4. 陆地水储量与驱动因素的结构方程模型。数字表示不同变量的贡献率。变量间的箭头表示因果关系。条形图呈现变量的直接效应、间接效应及总效应统计值。*P < 0.05;**P < 0.01;***P < 0.005。

论文链接:https://doi.org/10.1029/2024WR039490